アナリストeyes

SIerの新製品開発 ―失敗する裏側にあるもの

理事研究員 忌部 佳史

増加する新規事業企画の相談

近年、弊社では新規事業のコンサルティング案件が増加傾向にある。

背景にあるのは、企業を取り巻く環境の変化だ。デジタル・ディスラプションなどといわれるように、IoT、AIなど新しいデジタル技術の変革が社会を大きく変えようとしている。急激な外部環境の変化に追従するため、市場情報の収集・分析を専門とする弊社のような外部機関を活用するのは、手前味噌だが正しいやり方の一つであろう。

矢野経済研究所では、日頃より産業情報の収集・分析を行っている。新規事業のご相談については、対象市場における最新動向やトレンド、ポイントなどをお伝えし、事業や製品のアイデア企画の上流からお手伝いをしている。アイデアが決まれば、実現可能性調査(フィージビリティ・スタディ)として、より具体的な情報を収集・分析し、クライアントとともに事業企画を次々と肉付けしていく。弊社の場合は、新規事業支援のノウハウのみならず、特定業界に精通した分析担当を配備しているため、業界特有の市場情報をミックスしてコンサルティングをできるのが強みとなっている。

さて、そうした活動のなかで、BtoB向けに受託型のビジネスを行うような企業が、新たに新製品開発を目指すような場面に出会うこともよくある。

企業としては、従来は「待ち」の姿勢とならざるを得なかった受託型のビジネスから、「攻め」として展開できる製品開発型のビジネスも立ち上げ、収益の幅を広げようというのが狙いとなる。

ところが、SIerなどが代表的な業種になるが、受託開発型のビジネスから製品開発型のビジネスへチャレンジしてもうまくいかないケースも多い。その理由は、アイデアや構想に問題があったりなどさまざまであるが、意外に知られていないのが、既存組織とのフィット感である。

受託開発に最適化された組織が、製品開発型のビジネスを展開しようとすると、組織文化や体制などの側面で苦労することが多い。ところが、その課題は見えにくいものであるため、何がうまくいかないのかよく分からないまま四苦八苦する企業も少なくない。もし新製品開発がなんとなくやり難いと感じているのであれば、それは組織構造が原因かもしれない。

標準化or個別対応

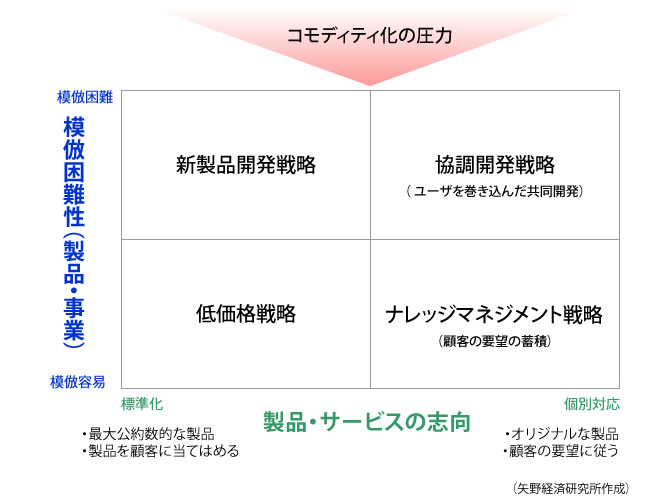

矢野経済研究所では、YRI Business Direction Finderとして、下記のような分析フレームワークを提案している。主にBtoBでビジネスを展開する企業に対し、事業戦略の方向性を検討・策定する上で、汎用的に活用できるパワフルなツールだ。

【図表:ICT×B2Bの事業検討用戦略フレーム「YRI Business Direction Finder」】

このマトリクスは、縦軸に「模倣困難性」、横軸に「製品・サービスの志向」をとり、4象限それぞれに「新製品開発戦略」「低価格戦略」「協調開発戦略」「ナレッジマネジメント戦略」と、その領域においてとるべき典型的な戦略を記したものである。

まず縦軸であるが、これは「模倣困難性(製品・事業)」の程度を示す。ITはテクノロジー・オリエンテッドなため、基本的には技術的進展が新たなイノベーションを生み出していく。典型的なのは、米国を中心に新たなITシステムが考案され、それが市場を席巻する動きだ。国内でいえば、その先進的な技術を早い時期に採用すると、競合に対して高い模倣困難性を生み出すことができ、ビジネスを先行することができる(図の左上)。しかし、ご存じのとおりIT技術は、すぐにコモディティ化する。技術的先進性が薄れると、模倣容易な状態になり、競合企業が増え、市場では低価格競争が起きることになる(図の左下)。

そして、今回のテーマでいくと大切になるのが、横軸である。横軸は「製品・サービスの志向」で分類しており、左側が「標準化(志向)」、右側が「個別対応(志向)」と名前を付けている。

「標準化」とは、大量見込み生産のように製品を多くの人・企業に消費してもらおうとするものである。最大公約数的なニーズを反映した製品づくりとイメージすれば分かりやすいだろう。

右側の「個別対応」は、受注一品生産のように顧客の多様なニーズに応えようとする志向を意味している。システムインテグレーションなどはその典型であろう。

この標準化と個別対応、どちらを志向するかによって、組織体制や文化、意思決定基準などが異なる。冒頭で問題視したが、個別適応型の企業が新製品開発に取り組む場合、見えない足かせになるのが、この組織構造の背景の違いなのである。

顧客との対話は、受注前か受注後か

では何が違うのか。

標準化と個別対応は、実は時間軸で置き換えることができる。標準化側から顧客適応、つまり左から右に流れる時間軸をイメージし、真ん中に「受注」を置く。標準化は受注前、個別対応は受注後という風に読み替えてみてほしい。

まず標準化だが、こちらは受注前に、マーケティングコストをかけて、顧客ニーズを吸い上げなければならない。開発前に行う市場調査コスト、宣伝・広告コストも受注前(≒顧客の購買前)の活動となる。

個別対応側は、受注後にマーケティングコストがかかってくることが多い。システム開発でもRFPに対応する形で概要設計するのだから、受注前にマーケティングコストはかけている。ところが実際に受注して作業にかかると、さまざまな“聞いてない”ものが出てくるのは誰もが経験しているだろう。そのため、クライアントとの良好な関係性を築き、顧客が1を言えば、こちらは10理解できるような状態になるべく、顧客業務の理解やクライアント組織のパワーバランス、キーマンの探索など、受注後にマーケティングコストをかけているのが実態だ。通常、これらはマーケティングコストとは認識されないが、顧客と対話するための手続きをマーケティングコストと表現するならば、標準化は受注前、個別対応は受注後に、マーケティングコストをかけているということができよう。

ここで冒頭の問題となる。受託型企業が新製品開発に手を書ける場合の悲劇が、この点の理解不足にある。新製品開発担当として兼任で一人指名するようなケースもあるが、そのくらいでは、到底間に合うわけがない。新規事業で10億を狙うなら、既存の受託型ビジネスで10億規模の案件を考えた場合、顧客との対話にどの程度のコストをかけているか想像してみてほしい。

受託型企業の新規事業開発とは

それでは受託型企業の新規事業開発はどのように考えればよいだろうか。

SIerでいえば、ほとんどの企業は、図の右下のポジションになる。ここでは新規事業開発とは、そこから違う方向に移行する動きと考えてほしい。

この場合、SIerの王道は、図の右上に移行することだ。すなわち協調開発戦略である。実際、多くのITベンダーがIoTやAIをビジネス化すべく、POC(Proof of concept:概念実証)展開を強化しているが、それはまさに協調開発戦略のアプローチになる。

現在はIoTやAIがテーマなのでPOCという形態になるが、協調開発戦略はそれに制限されるわけではない。研究開発段階では自社のことをよく知るベンダーに「相談」という形で持ちかけられ、あうんの呼吸で進められることも多いと思うが、そのベンダーは、まさに協調開発戦略をがっちりと実践し、他社が入り込むことのできない競争優位性を築いていることになる。この状態が受託型企業の一つの理想形であろう。これを新規事業開発と呼ぶべきかは企業によって異なるだろうが、協調開発戦略は多くの場合、技術的に新規性のあるテーマのはずだ。

他方、そもそも経営側の意思として、受託型ビジネスから脱却することを主目的として、製品開発を目指すケースはあるだろう。それはそれで意義のあるチャレンジだ。

ただそうしたチャレンジを行う場合には、事業構造が異なることを前提にしておく必要がある。もともと適切な組織構造をもっていても、うまくいくのが難しいのが新製品開発だ。だからこそ、組織として、その担当者にはマーケティングコストの利用権限を与え、芽があるならば組織デザインまで任せられる者をアサインさせることが望ましいといえよう。

SIerには受託開発で得た経験をもとにパッケージ展開し、標準化対応として製品化する企業は多い。しかしながら、なかなか販売実績を積み増せないSIerも多いことだろう。

そうしたパッケージ展開の方法は、組織をさほどいじらずに対応できるため、前向きにいえば、失敗したときの影響を弱めるリスク管理できたアプローチともいえるだろう。ただその反面、リスクを抑えたチャレンジは、得られる果実に制限がかかってしまうというのも、やはり真実なのだと思う。

チャレンジとは、常に難しく、勇気のいるものだと改めて思う。